毛利元就の家紋は「一文字三星紋」「長門沢瀉紋」家紋に込められたの意味は?

貧しい幼少期を過ごしながら、わずか一代にして中国地方のほとんどを手中に収めた、毛利元就。

謀略家として、暗殺や買収などを厭わない、戦国時代の知将としても知られています。

今回は毛利元就の家紋について、何種類の家紋を使っていたのか?その家紋に込められた意味や思いを紐解いていきます。

目次

毛利元就の家紋は3種類

毛利元就は、戦国時代の知将として知られている通り、戦略家であり、相手を平気で落とし入れたり買収したり、暗殺したりと、非情なところもありましたが、一代で中国地方のほぼ全てを手中に収めた戦国武将として有名です。

その毛利元就は、3種類の家紋を使い分けていました。

【毛利元就の家紋】

- 一文字三星紋

- 長門沢瀉門

- 十六葉菊紋

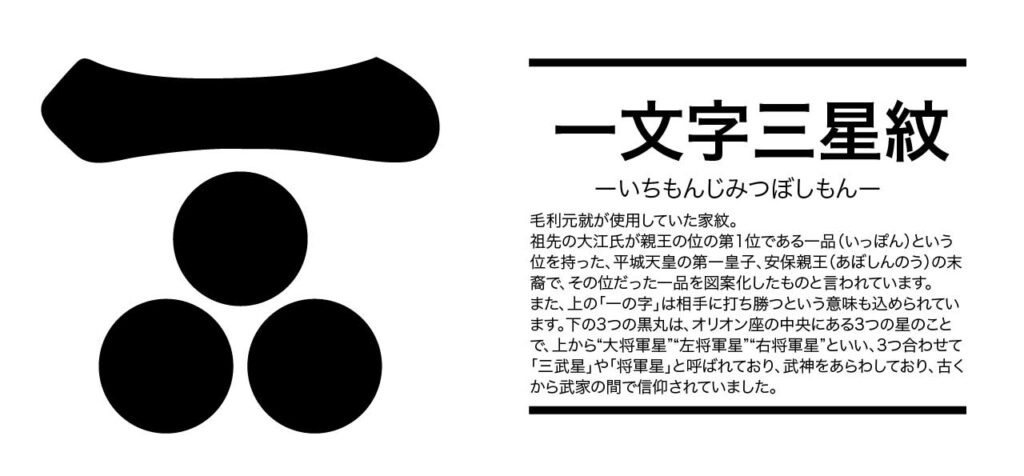

毛利元就の家紋「一文字三星紋」

毛利家の家紋の中でも、最も多く使われている有名な家紋です。

数字の一の下に、丸を3つ、三角形に並べた形をしています。

また、よく似た形の家紋で、”三星一文字”という家紋があります。これは、”一文字三星紋”と逆で、三星の下に一の文字が配置されているデザインで「渡辺性」の家紋です。

形がよく似ているので、こちらも武勇を題材にしたデザインのようです。このように、三星をあしらった家紋は多くの武将が好んで使用していたようです。

単純な形で真似されやすいのか、ゲームの”ジブラルタル”というキャラが一文字三星紋と酷似したマークをあしらっています。

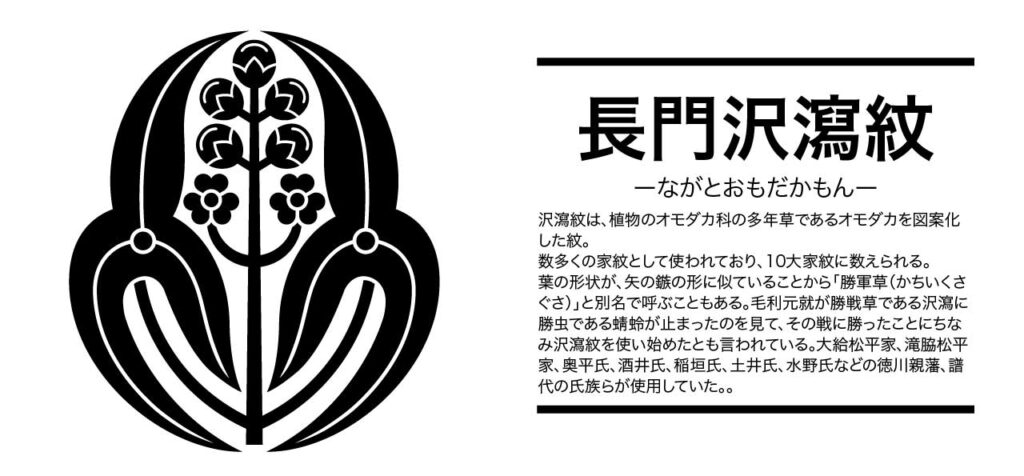

毛利元就の家紋「長門沢瀉紋」

長門沢瀉紋は沢瀉という植物をモチーフにした家紋です。

水田や溜池に自生し、葉の形が矢じりに似ていることから「勝軍草」と呼ばれ、多くの戦国武将が好んで使っており、沢瀉をモチーフにした家紋は数多くあります。

日本の10大家紋の一つにも数えられており、貧しい農民の出から関白となり、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉も沢瀉紋を使用していました。

【沢鷹をモチーフにした家紋の種類】

- 立ち沢鷹

- 丸に立ち沢瀉

- 福島沢鷹

- 水に沢鷹

- 一つ沢鷹の丸

- 水野沢瀉

- 三つ盛り沢鷹

- 丸に抱き沢瀉

- 五瓜に立ち沢瀉

- 亀甲に立ち沢瀉

- 丸に花沢鷹

毛利元就が下賜された家紋「十六葉菊紋」

十六葉菊紋は、正親町天皇から陸奥守に任命されたときに下賜されたと言われています。

毛利元就の孫、毛利輝元も室町幕府最後の将軍 足利義昭より五七桐紋を下賜されており、毛利家の家紋としていました。

毛利元就の家紋「一文字三星紋」に込められた意味は?

毛利家の本性は大江氏です。

大江氏とは、大江を氏の名とする氏族のことで、簡単に言うと、共通の祖先を持つ血縁集団のことです。

祖先の大江氏が親王の位の第1位である一品という位を持った、平城天皇の第一皇子、安保親王の末裔で、その位だった一品を図案化したものと言われています。

一品の位を持った格式ある皇族の血をひく系統であり、毛利家の当主として、また武将として、相手に打ち勝つという力強さがあり、格式と武の両方を併せ持つという意味合いが込められいたと言われています。

一文字三星紋は先祖の意思を受け継いだものだった?

一文字三星紋は、毛利家の先祖である大江広元が使っていた家紋でもあります。

鎌倉幕府初期に、源頼朝を支えながら、幕府と朝廷のパイプ役をこなしていた人物です。

自身が皇族の系統である格式と、武将として相手に打ち勝つという強い思いが込められていたとも言われています。

一文字三星紋は将軍星を意味している?

上の「一の字」は相手に打ち勝つという意味も込められています。

下の3つの黒丸は、オリオン座の中央にある3つの星のことで、上から「大将軍星」「左将軍星」「右将軍星」といい、3つ合わせて「三武星」や「将軍星」と呼ばれています。

この3つは武神をあらわしており、古くから武家の間で信仰され、武家の家紋として多く使われていました。

一文字三星紋は、毛利元就の子孫たちにも受け継がれていった

毛利元就には正室の妙玖との間に3男2女がいました。

長男・隆元、次男・元春、三男・隆景は毛利三兄弟として知られています。

毛利家の家督は長男の隆元が継ぎ、第53代当主となりましたが、実際は、父である元就が実権を握っていたようです。

隆元は内政に手腕を発揮し、父である毛利元就を支えていました。

しかし隆元は、永禄6年(1563年)に40歳の若さで急死をしました。

次男・元春は吉川興経の養子となり、家督を継ぎ吉川元春となりました。

吉川家の家紋は「丸に三つ引き両紋」で、毛利家の家紋は使用していませんでした。

三男・隆景は戦死した小早川興景の養子なり、12歳で竹原小早川家の家督を継ぎました。

小早川家の家紋は「左三つ巴」で、隆景は毛利家の家紋を使用していませんでした。

毛利家の第53代の当主となった毛利隆元は、40歳という若さでなくなりましたが、その息子 輝元が毛利家の家督を継いでいます。輝元自身も複数の家紋を用いていましたが、毛利家のシンボルである”一文字三星紋”も受け継いでいます。

【毛利元就の使用した一文字三星紋を受け継いだ子孫】

- 毛利隆元(毛利元就の長男)

- 毛利輝元(毛利隆元の長男)

毛利元就の家紋「長門沢瀉紋」に込められた意味は?

沢瀉の葉が、矢じりに似ている「勝ち草」や「将軍草」と言われていたことから、多くの武将が使用していたと言われています。

毛利元就も、沢瀉にとんぼが止まっているのを見た後に戦に勝ったことから、縁起が良いとして、毛利家の紋章にしたと言われています。

まとめ:毛利元就の家紋には、先祖を敬う心が込められていて、代々受け継がれていった

戦略家で非情な性格と言われ、一代で中国地方のほぼ全てを手に入れた元就ですが、意外にも全国統一には関心がなく、毛利家繁栄を強く望んでいたと言われています。

今回の内容をまとめると

- 毛利家の家紋は3種類あった

- 毛利元就の家紋は一文字三つ星紋

- 毛利元就の替紋は長門沢瀉紋

- 十六葉菊紋は、毛利元就が正親町天皇から下賜された

- 一文字三星紋は、毛利元就の孫、毛利輝元が使用していた

戦国時代は下剋上の時代。多くの武将が勢力争いの末に滅亡していく時代の中、息子達に受け継がれた”三本の矢”の教えは、後々にまで受け継がれ、その毛利家の末裔は長州藩の藩主となっています。

毛利元就から続く家紋と血筋が現在も継承・繁栄し続けているのを見ると、家紋に込められた思いのように「先祖を敬う」という毛利元就の思いが、強く受け継がれているのが分かります。